Jumat, 05 June 2020 09:41 UTC

Foto: Dokumen pribadi.

“BAGAIMANA engkau dapat berkata, bahwa engkau berpihak pada persaudaraan, perdamaian, persatuan, kemajuan, kalau engkau tidak pernah mendengarkan saya. Kalau engkau tidak tinggal di perkampungan ini, kalau engkau tidak tahu apa artinya menjadi orang hitam?”. Itulah petikan pidato seorang filsuf asal Amerika Serikat, Maurice Friedman

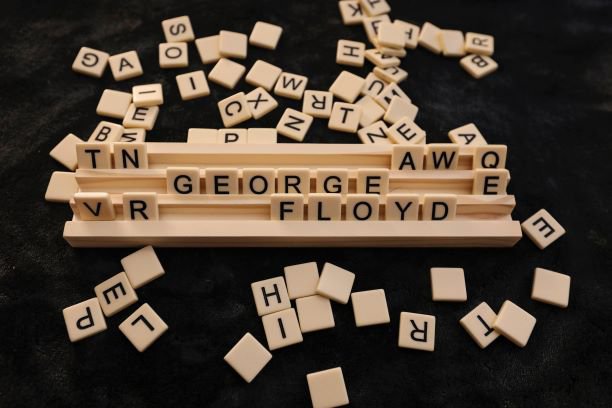

George Floyd, seorang keturunan Afrika-Amerika tewas di tangan polisi di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat (AS). Kerusuhan rasial meluas di tengah keterpurukan ekonomi AS akibat pandemi. Nyaris bersamaan dengan peringatan Hari Pancasila, ketika warga Indonesia berlomba mengenang dan menampilkan pemikiran Soekarno.

Presiden pertama Indonesia itu pernah terang-terangan menolak demokrasi ala AS. Sebab ia tidak melihat kebebasan dan persamaan dijunjung tinggi dalam konstitusi sepanjang perjalanan demokrasi negeri Paman Sam itu. Justru penindasan tetap berlangsung dan seolah terlindungi.

BACA JUGA: Memilih Caleg yang Bisa Didamprat

Demokrasi yang ganjil ini, oleh Soekarno disebut sebagai Demokrasi antisosial. Sebab tidak menyejahterakan dan melindungi segenap rakyat. Dengan pendekatan Marxis, Bung Karno memimpikan hak politik yang harus diikuti oleh hak ekonomi yang sama. Tanpa itu, Indonesia tidak akan menghasilkan sistem demokrasi yang sejati.

Di AS, saat Declaration of Independence 1776 dikumandangkan, ‘kaum negro’ ditangkap dan dijadikan budak. Meski pada prosesnya, terminologi negro berubah menjadi Black American, hingga menjadi African-American. Namun pada praktiknya, rasialisme tak pernah surut.

AS yang dibanggakan oleh pemikir Indonesia pasca-Seokarno, dianggap sebagai sokoguru demokrasi, menunjukkan watak rasis yang cukup vulgar. Itu terlihat ketika politik rasial mengantarkan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45.

Jika demokrasi di AS adalah demokrasi antisosial, bagaimana komparasinya dengan praktik dan prospek demokrasi di Indonesia?

Ilustrasi foto: Maria Oswalt/ Unsplash.com

Perspektif Partai dan Pemilu

Tulisan ini untuk melihat perjalanan demokrasi di Indonesia dari perspektif pemilihan umum dan partai politik.

Pertama. Sebelum kudeta terhadap Soekarno, ilmu pengetahuan termasuk pandangan politik sangat beragam, karena dipengaruhi banyak pemikiran dan budaya.

Namun sejak 1966, ilmu pengetahuan dan perkembangan ekonomi politik Indonesia mengikuti kacamata tunggal, dengan AS sebagai menaranya. Para lulusannya kemudian mendapat julukan Mafia Berkeley. Indonesia saat itu menganggap AS sebagai sokoguru demokrasi, meski praktik rasialis tidak pernah surut.

Kedua. Tidak pernah ada demokrasi di Indonesia selama Orde Baru berkuasa. Meski ada praktik pemilihan umum (pemilu) dengan dua partai dan satu golongan sebagai peserta pemilu. Secara teoritik, negara totaliter hanya mengenal sistem kepartaian tunggal. Di era Soeharto, di atas kertas tak mengenal sistem kepartaian tunggal. Tetap ada pemilu dan partai politik. Tapi pelaksanaannya adalah praktik otoritarianisme.

BACA JUGA: Surat Balasan untuk Presiden Persebaya: Bonek Berterimakasih, Tetap Ingin Dimanusiakan

Siapa yang ingin menjadi elit partai harus mendapat restu dari pembina. Siapa yang ingin menjadi pejabat publik, sampai tingkat paling rendah pun harus melewati proses bersih diri dari militer.

Kontrol dilakukan sangat ketat. Pembina parpol adalah pejabat publik yang terafiliasi politik dengan Golongan Karya (Golkar), dan biasanya berlatar belakang tentara. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Birokrasi, dan Golkar (ABG) adalah tiga pilar utama pendukung rezim Orde Baru. Pemilu selalu dimenangkan oleh Golkar, dengan PPP dan PDI sebagai pelengkap penderita.

Ketiga. Demokrasi muncul setelah era reformasi. Jika ukurannya adalah pemilu, maka tidak lebih baik dari 1955. Mengapa? Karena pemilu di era Soekarno diikuti multipartai dengan ragam ideologi. Tapi sejak reformasi, meski ada banyak partai, praktis hanya ada dua ideologi, yakni Nasionalis dan Relijius. Ideologi lain dimusuhi.

Dalam praktiknya, hingga beberapa kali pemihan legislatif dan pemilihan eksekutif, tidak ada jenis kelamin ideologi yang jelas di antara partai-partai yang ada. Nyaris tak ada perbedaan antara satu parpol dengan lainnya. Karena itulah, party id lemah, warga merasa tak punya ikatan kuat dengan partai politik. Politik charity lebih kuat daripada politik visi-misi. Orang tak memilih karena program, tapi karena imbalan.

Ilustrasi foto: Mick Haupt/ Unsplash.com

Itu juga yang menjelaskan mengapa koalisi antarpartai pada pilkada cenderung bercampur baur, meski di tingkat pusat terlihat bersitegang. Juga menjelaskan mengapa perpindahan anggota parpol bisa terjadi, dengan ideologi apa saja.

Keempat. Kecenderungan demokrasi masih pesta elit, pemilihan kaum berduit, dengan biaya demokrasi yang tinggi. Itulah mengapa banyaknya praktik korupsi terjadi di level ini. Umumnya terjadi antara para pejabat terpilih, karena demokrasi yang mahal. Kondisi ini menghasilkan produk konstitusi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hukum selalu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan praktik anti demokrasi lainnya.

Berkaca dari empat poin tersebut, kita bisa menelaah mengapa rasisme (termasuk di dalamnya Politik SARA) di Indonesia masih kuat. Bahkan kini Indonesia cenderung intoleran. Akhir-akhir ini Politik SARA seakan lazim digunakan, di beberapa daerah, kandidat dimenangkan dengan praktik rasial paling telanjang.

Aksi kekerasan atas nama agama cenderung dibiarkan aparat. Sementara aktivitas intelektual yang mengangkat tema Marxisme maupun Sosialisme, pasti diberangus. Mengapa? Sebab, wacana sosial politik masih terus dikuasai militer dan teknokrat yang berkiblat ke Barat (Amerika Serikat). Karena itu wacana sosial politik tandingan, seperti sejarah Soekarno dan Genosida 1965 ditolak. Bahkan diancam.

Dalam Demokrasi antisosial itu, tak heran aksi warga miskin cenderung terabaikan. Jarang didengar dan dimenangkan. Aksi kekerasan juga hampir selalu diterima masyarakat Papua, Tionghoa, dan kalangan dari agama minoritas lainnya, tanpa perlindungan kuat dari negara.

Indonesia, sebagaimana praktik demokrasi di AS, juga menyimpan api yang sama. Api ketidakpuasan akan keadilan, api kesenjangan ekonomi, dan api pembiaran akan praktik kesewenang-wenangan pelaku SARA.

Joaquim Rohi, mahasiswa pascasarjana Politologia RUDN, Moscow, Russia.

Artikel kiriman pembaca, isi di luar tanggung jawab redaksi.